La musica è il linguaggio dell'anima che con un intreccio di suoni e silenzi, accarezza il cuore e racconta infinite emozioni

Ordine di inserimento

Tutto è cominciato da quattro accordi | La corda che non voleva spiegarsi | La mia adolescenza con il rock progressivo a 33 giri al minuto | Chi ha inventato la musica | I colori della musica | La perfezione della musica | La profondità della musica | Karate e Musica

Spin-off

Genesis | Vallecrosia Punk

Tutto è cominciato da quattro accordi

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

Non ricordo il giorno esatto in cui ho capito che la musica non sarebbe stata solo un sottofondo. Ricordo però dove mi trovavo: ero in classe, in prima media, seduto di fianco a Luisella (lei era l’unica con il grembiule nero anche se eravamo alle medie e nessun altro lo portava). Era l’ora di musica, e Sandro, che sedeva nella fila appena dietro di me, aveva portato in classe una chitarra.

Fino a quel giorno con il nostro professore di musica “Tita Ferrante” avevamo solo cantato, e suonato il flauto dolce. Però per quella mattina aveva chiesto, a chi ne possedeva uno, di portare altri strumenti, e così Sandro ci fece sentire quello che aveva appena imparato.

All’epoca non sapevo nulla di armonia, di progressioni, di strutture. Sapevo solo che quella sequenza di suoni – quattro accordi messi in fila con ingenua semplicità – riusciva a fare qualcosa di strano: erano entrati in risonanza con una parte di me che era sicuramente in attesa… proprio di loro.

Anni dopo avrei scoperto che quei quattro accordi sono ovunque. Cambiano tempo, cambiano arrangiamento, cambiano faccia. Ma sotto restano gli stessi. È come incontrare persone diverse che però parlano la tua lingua madre: non devi fare sforzi per capire e ti senti immediatamente a casa.

Il mio primo strumento “vero” (non contando il flauto scolastico di plastica verde) è arrivato pochissimo dopo e senza cerimonie. Una chitarra usatissima passata da mia cugina, leggermente scordata, con corde che segnavano le dita. Le prime volte era come avventurarsi in un mondo sconosciuto. Ogni cambio di accordo era un piccolo salto nel vuoto. Eppure, quando riuscivo a chiudere il giro senza fermarmi, provavo una soddisfazione sproporzionata. Non stavo suonando bene. Stavo suonando “vero”.

C’è una cosa che la musica fa meglio di qualsiasi altro linguaggio: “conserva il tempo”. Non lo misura, non lo ordina. Lo conserva. Riascoltare una canzone significa riaprire una porta che pensavi chiusa o che non ricordavi più neanche che ci fosse. Torni a sentire gli odori e la luce di quell’ora precisa che l’avevi ascoltata la prima volta, ricordi persino i pensieri che avevi in testa. Tutto grazie a una manciata di note messe nel giusto ordine.

Col passare degli anni ho cambiato case, abitudini, persone. Ho perso dischi e cambiato le “tecnologie” di ascolto. Ma quei quattro accordi sono rimasti. Li ho ritrovati in macchina, di notte, con la strada che scorreva davanti a me e la sensazione netta di ritornare indietro nel tempo. Li ho sentiti durante feste un po’ troppo rumorose per me, e in casa, in mattine silenziose, quando l’unico suono era quello dell’acqua della tisana che bolliva.

Io penso che forse è per questo che continuiamo ad ascoltare canzoni simili per tutta la vita. Non per mancanza di fantasia, ma per riconoscimento. Come se ogni volta stessimo dicendo: “Sì, è questo. È qui che volevo tornare”.

Alla fine la musica non richiede né competenze né spiegazioni. Non pretende attenzione costante. Entra, si siede vicino a te, e resta lì con te. Anche quando tutto il resto cambia. Anche quando pensi di averla dimenticata. Bastano quattro accordi per ricordarti che certi posti non si perdono mai. Basta solo riascoltarli.

La corda che non voleva spiegarsi

Percorso tematico di appartenenza: Teoria delle stringhe, Zen, Musica

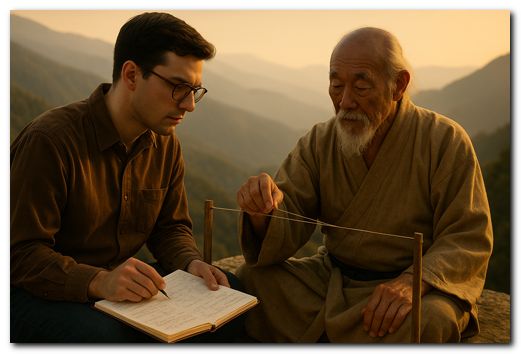

Un giovane fisico teorico salì sulla montagna per incontrare il maestro Zen.

Portava con sé quaderni pieni di equazioni, diagrammi e ipotesi.

Maestro - disse - studio la teoria delle stringhe. Mi dicono che tutto ciò che esiste è una vibrazione fondamentale. Ma io non riesco a capire che cosa sia davvero una stringa.

Il maestro non rispose subito. Prese una corda sottile, la tese tra due pioli e la pizzicò con calma. La corda produsse un suono profondo, regolare.

Questa - disse il maestro - è una particella.

Il fisico osservò attentamente - Maestro, quello che vedo è un’onda. Un moto periodico. Nella mia lingua direi: un modo normale di vibrazione.

Il maestro annuì. - Nella tua lingua è corretto.

Poi pizzicò di nuovo la corda, questa volta con maggiore tensione. Il suono cambiò, diventando più acuto.

Ora - disse - questa è un’altra particella.

Il fisico rifletté: - Dunque la corda è la stessa, ma ciò che cambia è la frequenza. Come in musica: una sola corda può produrre molte note.

Il maestro sorrise: - Esattamente. La natura non costruisce molti strumenti: ne accorda pochi.

Il fisico si animò: - Allora massa, carica e spin sono come il timbro di un suono?

Il maestro non rispose. Avvolse lentamente la corda attorno a un piccolo cilindro, lasciandola vibrare ancora. Il suono si fece più complesso, quasi impercettibile.

Quando lo spazio è semplice - disse il maestro - la musica è semplice. Quando lo spazio si avvolge su se stesso, la musica diventa ricca.

Il fisico riconobbe l’allusione alle dimensioni extra, alle strutture compatte che determinano i modi consentiti di vibrazione.

Maestro - chiese - possiamo ascoltare queste note? Possiamo misurarle?

Il maestro smorzò la corda con un dito. Il suono cessò. - Quando ascolti con strumenti grossolani - disse - le note più sottili non si sentono.

Il fisico tacque.

Dopo un lungo silenzio domandò: - Allora l’universo è musica?

Il maestro rispose: - No. La musica è solo un modo umano di riconoscere le vibrazioni.

Il fisico rifletté ancora. - E la teoria delle stringhe? È una descrizione vera dell’universo?

Il maestro sorrise, posò la corda e disse: - È una partitura. Non è l’esecuzione. Ma senza partitura, l’orchestra non suonerebbe.

Il giovane fisico si inchinò. Capì che non stava cercando una risposta, ma un’armonia.

La mia adolescenza con il rock progressivo a 33 giri al minuto

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

Ero molto giovane negli anni che per molti sono stati il culmine del rock progressivo. Un tempo in cui la musica non era solo da ascoltare: era da esplorare, da decifrare, da vivere. Niente Spotify, niente YouTube, solo dischi in vinile, copertine giganti che sembravano portali verso altri mondi, e il tempo – quello vero – da dedicare a ogni lato di un LP.

Per noi, ragazzi con i capelli sempre spettinati e l’anima inquieta, il rock progressivo non era semplicemente un genere musicale. Era un linguaggio segreto, una mappa per scoprire nuovi paesaggi interiori. Mentre fuori il mondo correva veloce tra rivoluzioni sociali e guerre fredde, noi ci chiudevamo in cameretta, le luci soffuse, il giradischi acceso, e partivamo per viaggi senza confini con i Genesis, i King Crimson, i Pink Floyd, gli Yes.

Ricordo ancora la prima volta che ascoltai "Selling England by the Pound". Mi sembrava di entrare in un sogno fatto di elfi e operai, poesia e quotidianità. Peter Gabriel non cantava soltanto: raccontava storie, come un bardo moderno. E mentre i suoi personaggi prendevano vita nella mia immaginazione, io capivo che la musica poteva anche essere teatro, poesia, letteratura e pittura.

Ma il rock progressivo non era solo fantasia. I Pink Floyd con "The Dark Side of the Moon" mi misero di fronte alle ansie del tempo che passa, all’alienazione, alla follia. Ero giovane, ma ascoltando "Time" sentivo già il peso della clessidra che scorre. Non era solo una canzone, era una lezione esistenziale, con quel ticchettio d’orologio che sembrava scandire ogni mio pensiero.

Poi, un giorno, arrivò la PFM. E lì, capii che anche l’Italia poteva parlare quel linguaggio. Quando ascoltai "Storia di un minuto" restai di sasso. C’era dentro tutta la potenza del progressive inglese, ma reinterpretata attraverso una sensibilità nostra, mediterranea, piena di lirismo. Brani come "Impressioni di Settembre" o "La Carrozza di Hans" erano veri e propri viaggi emotivi. La voce di Mussida, il flauto di Pagani, le tastiere di Premoli... tutto suonava nuovo... ma familiare.

E quando uscì "Photos of Ghosts", mi resi conto che la PFM stava facendo il grande salto: l’inglese, il pubblico internazionale, la produzione di Pete Sinfield (sì, proprio lui, il paroliere dei King Crimson!). Ma non stavano copiando: stavano esportando un’identità italiana, fatta di melodie limpide, virtuosismo e vera poesia. Pochi gruppi riuscivano a unire così bene cuore e tecnica.

Certo, ascoltare il rock progressivo non era per tutti. Alcuni brani duravano più di venti minuti, pieni di cambi di tempo, assoli infiniti, testi criptici. Ma noi non volevamo canzoni facili. Volevamo esperienze intense. E lo facevamo sempre: ascoltando i pezzi con gli amici, un solo lato di un disco diventava la colonna sonora di discussioni su Nietzsche, sugli UFO, o sull’esistenza dell’anima.

Il rock progressivo mi ha insegnato a pensare. A dubitare. A cercare. Ogni album era una sfida intellettuale, un invito a non accontentarsi della superficie.

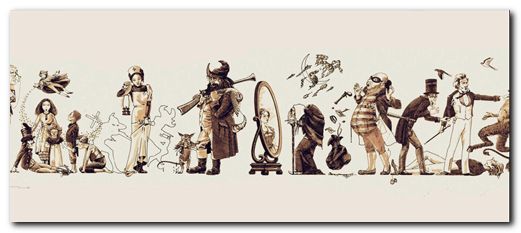

E poi c’erano le copertine. Quelle meravigliose, visionarie, assurde opere d’arte. Roger Dean, con i suoi paesaggi impossibili, sembrava disegnare proprio i mondi che immaginavo mentre ascoltavo. Non erano solo illustrazioni: erano mappe per viaggiare senza muoversi.

Oggi, a distanza di... qualche anno, ogni volta che rimetto su quei dischi – ovviamente adesso in digitale – torno ragazzino. Torno in quella cameretta con la porta chiusa, il mondo fuori e l’universo dentro. E mi accorgo che il rock progressivo non è affatto invecchiato: è semplicemente diventato parte del mio modo di pensare, di vedere, di sentire.

Perché una volta che hai scoperto che esistono mondi dentro un brano da venti minuti, non puoi più tornare indietro.

Chi ha inventato la musica

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

Chi ha inventato la musica? Nessuno lo sa.

Non esiste nessuna prova storica che ci può dire chi ha cantato la prima canzone, o chi si mise a fischiettare la prima melodia, o chi ha prodotto i primi suoni ritmici che potevano assomigliare a quello che oggi noi conosciamo come musica.

I ricercatori dicono che sia successo migliaia di anni fa e quello che è stato scoperto è che le prime civiltà africane, europee e asiatiche avevano la musica.

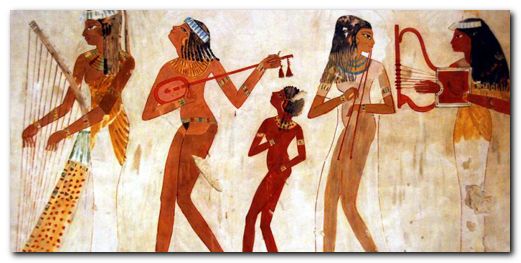

Le credenze dicono che la musica è stata una creazione divina, ed in effetti dei e dee di molte religioni e di molte mitologie sono associati alla musica. Storie antiche e molte opere d’arte raccontano che il dio africano Àyàn era un batterista, che il dio greco Apollo suonava la lira e che Ulisse pianse ascoltando i canti di Demodoco, il musicista cieco.

Nel Libro della Genesi, Jubal – discendente di Adamo – è identificato come il padre dell’arpa e del flauto.

Gli scienziati probabilmente non saranno mai in grado di attribuire a una persona, o ad un gruppo di persone, il merito dell’invenzione della musica. Ma sono stati ritrovati molti artefatti e molte prove che ci possono aiutare a capire come – e soprattutto perché – gli antichi si riferivano alla musica.

Molti studiosi sostengono che il canto sia stato il primo tipo di suono musicale, e sono tutti concordi nel dire che probabilmente sia stato per imitare qualcosa di bello, come i versi degli uccelli, ed anche che le imitazioni di alcuni animali erano state usate per la caccia.

Un’altra possibilità poteva essere che il canto fosse stato un modo per comunicare con neonati e bambini piccoli, come le prime versioni delle ninne nanne.

Dai documenti antichi custoditi nelle chiese cattoliche di tutta Europa si scopre che durante il Medioevo all’inizio c’era una sola melodia vocale che veniva cantata da un solista o da un piccolo gruppo di sacerdoti maschi e che dopo qualche tempo anche le suore cominciarono a cantare nei conventi. Successivamente la polifonia divenne sempre più comune, quando due, tre o quattro voci cantavano ciascuna melodie diverse, aumentando la complessità del suono.

I musicologi hanno aiutato gli archeologi a riconoscere gli antichi strumenti musicali dai manufatti scoperti. Molti ritrovamenti sono stati flauti e fischietti fatti di ossa, di ceramica e di pietra. Gli archeologi hanno utilizzato la datazione al carbonio-14 per scoprire quanti anni avevano gli strumenti ossei sfruttando il fatto che tutti gli organismi viventi (siano animali, piante o persone) contengono una certa quantità di carbonio-14. Quando muoiono la quantità di carbonio-14 diminuisce lentamente nel corso di anni, decenni e secoli. Quando gli scienziati hanno misurato la quantità di carbonio-14 rimasta nei flauti ricavati dalle ossa di grandi uccelli, hanno scoperto che alcuni di questi strumenti avevano addirittura più di 30.000 anni!

In Giappone alcuni antichi fischietti e sonagli, fatti di pietra o di argilla, sono risultati avere circa 6.000 anni. Attraverso i loro piccoli fori, questi strumenti creavano toni alti e striduli. In Cina, le campane di ceramica (antenate delle campane di bronzo), apparvero almeno 4.000 anni fa. In Grecia, strumenti come la krotola, una serie di blocchi cavi legati con pelle, venivano suonati 2.500 anni fa. I greci usavano anche piatti da dito e tamburi a cornice, simili ai nostri contemporanei.

Gli strumenti musicali antichi si possono anche associare a diversi tipi di persone. I pastori suonavano la siringa, uno strumento simile a un fischio, conosciuto oggi come flauto di Pan. La siringa era uno strumento semplice, facile da portare nei campi mentre invece l’aulos era uno strumento a fiato più sofisticato costituito da due canne e per suonarlo ci voleva molta più abilità.

In Africa, pitture rupestri e incisioni risalenti a 4.000 anni fa mostrano musicisti che suonano quelle che sembrano essere arpe e la ceramica greca raffigura spesso scene musicali.

Riuscite a immaginare di vivere oggi senza musica? Io proprio non riesco. La musica non solo intrattiene e affascina, ma soprattutto ci permette di comunicare emozioni. La musica ci aiuta a celebrare gli eventi gioiosi e ci consola quando siamo tristi o sofferenti.

Sono certo che la musica antica faceva provare ai suoi ascoltatori le stesse forti emozioni che noi proviamo con la nostra.

E quindi… come potrà essere la musica nei prossimi secoli?

I colori della musica

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

Qualche giorno fa ascoltavo “Aironi neri” dei Nomadi.

Questo brano mi ha sempre (ovviamente) evocato molti colori associati alle parole della canzone.

Parlando di “Inverno bianco” o di “Estate gialla” il colore si “vede” bene perché l’associazione e diretta.

Ma ogni tanto mi succede di “vedere” dei colori ascoltando la musica classica (ma anche Rock), senza nessuna parola e quindi questa cosa mi ha sempre incuriosito.

Ricercando in Internet ho trovato che alcune persone possiedono una speciale condizione neurologica che permette loro di associare una musica ad un colore in una maniera molto più istintiva e sviluppata di altri. Il termine medico di questa condizione è sinestesia o più precisamente cromestesia.

A quanto ho capito è una condizione piuttosto rara infatti sembrerebbe che possa succedere ad un individuo ogni tremila.

Io non penso di essere uno di quelle persone, penso semplicemente che certe situazioni musicali stimolino in me diverse “sensazioni colorate”.

Ho trovato che Kandinsky associava particolari colori alla musica, così come Vincent Van Gogh, Leonard Bernstein e Duke Ellington.

Il professore di psicologia all’Università di Berkley Stephen Palmer ha spiegato questo tipo di fenomeno attraverso un esperimento chiedendo a persone “non sinestetiche” di associare dei colori ad alcuni brani.

Il risultato è stato che pezzi più veloci ed in tonalità maggiore tendono a comunicare colori chiari, caldi ed intensi. Quando invece la musica rallenta con tonalità minori si tende a scegliere colori scuri e freddi. Quando la musica è energica i colori sono prevalentemente il rosso e il nero e con ritmi afro-cubani hanno riscontrato che i colori predominanti sono solo quelli caldi.

L’associazioni musica/colori non è però l’unica che possiamo fare. Tutti i nostri cinque sensi possono interagire, infatti “vediamo” l’immagine di un vetro che si rompe solo sentendo il rumore dei pezzi che cadono a terra, e questo perché il nostro cervello è “multisensoriale”. Il “meccanismo biologico” della cromestesi è comunque molto complesso e si pensa dipenda dall’attività neuronale tra le diverse aree del cervello come l’amigdala e tutto il sistema limbico, e quindi questo potrebbe significare che possa dipendere dai sistemi che regolano le nostre emozioni.

Quello che si evince è che la scelta di un colore associato ad una musica dipenda sia dal tipo di musica sia soprattutto dalle emozioni che la musica stessa suscita. Una delle ipotesi più accreditata dice che si tratta di “antropomorfismo musicale” ovvero dal fatto che noi percepiamo la musica come se fosse una persona e che, questa persona, comportandosi in diversi modi ci fa esprimere diverse emozioni.

Ancora una volta come questo avvenga non è assolutamente chiaro però è sempre divertente vedere come gli scienziati cerchino di spiegare ogni cosa… e ancora una volta la ricerca scientifica è una cosa meravigliosa, ma la musica è infinitamente più profonda.

La perfezione della musica

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

Ogni tanto me lo chiedo. Me lo chiedo quando ascolto certi brani.

Parlo ovviamente per me. Ci sono dei pezzi che ritengo perfetti.

Potrei ascoltarli e riascoltarli per ore e continuo a trovarli… perfetti.

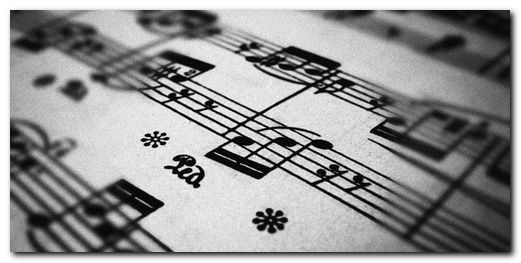

Non c’è neanche una nota che “non è al suo posto”. E’ tutto così cristallino, di una bellezza estrema, in un ordine assoluto, forse “matematico”.

Tutto così perfetto che basterebbe spostare una sola nota per fare crollare tutto. Perfetti nei tempi, nell’armonia, nella composizione…

Ci sono pezzi di Chopin. Di Debussy. Di Stravinsky… ma anche dei Pink Floyd, e così dei Genesis, Jethro Tull e di altri.

Ma quelli perfetti non sono tutti. In generale dei miei autori preferiti i pezzi mi piacciono quasi tutti, e provo sempre un immenso piacere ad acoltarli. Ma ci sono solo pochi di questi che ritengo “perfetti”.

Ho maturato questa mia “verità” nel corso degli anni. Devo dire che “musicalmente” non sono proprio di primo pelo e di note sotto i ponti (della chitarra) ne sono passate parecchie.

Piccola considerazione matematica: Ho scoperto che Debussy era ossessionato dal “numero divino” cioè dalla sezione aurea, e difatti nel suo “Cathédrale Engloutie” di 89 battute, alla battuta 68 il brano rallenta dimezzando la sua “velocità” per le restanti 21 e l’effetto generato da questo cambio induce chi ascolta a percepire le prime 68 battute, le più rapide, come fossero la metà (ovvero 34) rendendo così il numero di battute percepite complessivamente 55 (cioè 34+21).

89, 55, 34 e 21 fanno parte della successione di Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …) dove ogni termine è la somma dei due numeri precedenti e la divisione di ogni termine per quello precedente tende al numero 1,618 che è proprio il “numero aureo” considerato come valore ideale di bellezza e armonia.

In ”Firth of Fifth” dei Genesis gli assoli sono solo di 55, 34 o 13 battute e continui riferimenti si possono trovare anche in “Child in Time” dei Deep Purple.

Se poi penso al pianoforte, ogni ottava è composta da 13 tasti, di cui 8 bianchi e 5 neri a loro volta suddivisi in gruppi di 3 e 2… bellissimo!

Tornando però alla questione iniziale, quello che mi chiedo è se ci sono dei pezzi riconosciuti perfetti universalmente o sono così solo per qualcuno o solo per me.

E’ ovvio che i brani sono legati ai ricordi, e possono piacere di più se sono legati ad un periodo felice, ma non intendo questo. Parlo di pezzi che vanno al di là del tempo. Qualsiasi siano stati i ricordi continuano ad essere apprezzati per la loro perfezione e restano per noi sempre attuali.

Ogni tanto penso se questa non sia una banalità e che probabilmente tutti i musicisti e musicofili se lo saranno già chiesto.

Sì. Però io non ho una risposta.

La profondità della musica

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

I ricercatori dell’Università finlandese di Turku hanno scoperto il tipo di meccanismo neurale che è alla base delle risposte emotive alla musica.

Praticamente i ricercatori hanno fatto ascoltare, ad un centinaio di persone, musica che in loro evocava emozioni mentre le loro funzioni cerebrali venivano scansionate con la risonanza magnetica funzionale. Poi i ricercatori hanno utilizzato un algoritmo di apprendimento automatico per mappare le regioni del cervello che si attivavano quando le diverse emozioni indotte dalla musica venivano separate le une dalle altre. Sulla base dell’attivazione della corteccia uditiva e motoria, i ricercatori sono stati in grado di prevedere con precisione se i soggetti della ricerca stavano ascoltando musica felice o musica triste.

Quello che hanno scoperto è che le emozioni indotte si basano certamente sulle caratteristiche acustiche della musica ma, ovviamente, queste emozioni cambiano in base alle influenze culturali e chiaramente alla propria storia personale.

Sì certo, è interessante che gli scienziati indaghino su tutti gli aspetti della nostra natura, e cerchino anche di capire i meccanismi che legano la musica alle nostre emozioni, ma fortunatamente, arrivare nel nostro profondo è impossibile. E’ impossibile anche lontanamente capire le vere sensazioni che ci offre un pezzo musicale, una canzone o anche semplicemente delle parole legate ad una melodia. La ricerca scientifica è una cosa meravigliosa, ma la musica è infinitamente più profonda.

Karate e Musica

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

E’ da tantissimo tempo che lo sento… c’è qualcosa di impercettibile ma forte, di sottile ma profondo, che accomuna discipline (o meglio Arti) che all’apparenza sembrano lontane. Mi riferisco alle Arti marziali e alla Musica.

Il primo legame che trovo riguarda sia l’estetica che l’essenza stessa delle forme espressive, entrambe sono concepite con una filosofia profonda… pura.

La prima nella antica tradizione del pensiero orientale e la seconda – assolutamente vicina alla prima – ancora più radicata profondamente nel nostro essere.

Mi spiego: il Karate, fine tecnica di combattimento, in realtà è un percorso per la nostra conoscenza e per il perfezionamento di noi stessi, e la Musica, quando è vera, quando è vissuta, segue lo stesso percorso di conoscenza e di perfezione spirituale.

Ma non è solo questo.

Nella Musica si parla ovviamente di frequenze e di tempo… e nel Karate, quando la mente si fonde con il corpo, quando la nostra mente si fonde con quella dell’avversario, il tempo si comprime e diventa “puro”, e tutto diventa frequenza, come una musica, assolutamente nella perfezione e nell’armonia.

E nella Musica… quando siamo in “stato di grazia”, quando la nostra mente è fusa con se stessa e il nostro corpo si annulla, la sentiamo scaturire dal profondo del nostro essere, come una cascata, come un fiume in piena, impossibile da contenere. E ritroviamo sensazioni profonde e scopriamo composizioni che non pensavamo potessero essere in noi. Così in un combattimento, nell’Arte estrema di movimenti che nascono nel profondo del nostro essere, con velocità e con precisione che non pensavamo potessero essere in noi.

Nella Musica, a livello profondo, lo strumento entra inesorabilmente in simbiosi con noi tanto che non c’è differenza tra noi e Lui, e la stessa cosa la sentiamo in una “forma” o nel “combattimento”, dove, a livello profondo, nella “forma” la simbiosi è con noi stessi mentre nel “combattimento” la simbiosi è con il nostro avversario, che smette di essere un avversario e diventa la parte mancante di noi stessi…