Benvenuti nel sito FLATLANDIA

La migliore introduzione che potete trovare

al modo di percepire le dimensioni

Isaac Asimov

| Teoria delle stringhe | Vibrazioni cosmiche e il multiverso eterno |

| Zen | La bellezza del perdono |

| Musica | Tutto è cominciato da quattro accordi |

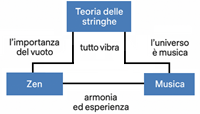

La teoria delle stringhe offre una visione del mondo che sfida le nostre percezioni tradizionali proprio come i principi dello Zen.

Entrambi ci chiamano ad esplorare la realtà oltre alle apparenze, suggerendoci, anzi, "dimostrandoci" che tutto è interconnesso.

Nella musica questa interconnessione è manifesta e si mostra attraverso le vibrazioni e le armonie esattamente come le stringhe che vibrano nell'universo.

Lo Zen, con il suo focus sul presente, risuona con l'idea quantistica che l'osservatore influisce sulla realtà.

Così, la musica diventa un mezzo per esperire questa distanza cosmica, unendo scienza, filosofia e arte in un'unica sinfonia di esistenze.

Vibrazioni cosmiche e il multiverso eterno

Percorso tematico di appartenenza: Teoria delle stringhe

Quindi è tutto così affascinante... la teoria delle stringhe è veramente una rivoluzione per la fisica! Dice che le particelle elementari non sono punti indivisibili, ma minuscole stringhe unidimensionali lunghe circa 10-35 metri (sulla scala di Planck che definisce i limiti estremi dell'universo in termini di spazio, tempo ed energia). Sono quindi queste stringhe che vibrando in modi diversi producono gli elettroni, i quark, i fotoni e i gravitoni (la particella della gravità quantistica).

Così come le note di una chitarra nascono dalle vibrazioni di una corda, abbiamo che la massa, la carica e lo spin derivano dalle "armonie" di queste stringhe fondamentali.

Per coerenza matematica, la teoria richiede 10 o 11 dimensioni totali: le 4 che tutti noi conosciamo (3 spaziali + il tempo) più altre 6 o 7 "arrotolate" su varietà di Calabi-Yau microscopiche, che purtroppo sono invisibili a tutti gli attuali esperimenti.

Questa meravigliosa struttura unifica la relatività generale di Einstein con la meccanica quantistica, e di fatto risolve il conflitto della gravità quantistica che è essenziale per modellare i buchi neri e il Big Bang. Le implicazioni cosmologiche sono profonde: le stringhe modellano quella che viene chiamata "inflazione cosmica post-Big Bang" attraverso l'uso di "semplici" campi scalari che evitano così le singolarità iniziali della teoria, mentre le stringhe cosmiche giganti e le D-brane (le membrane multidimensionali) spiegano la struttura a grande scala dell'universo.

L'aspetto più importante e rivoluzionario è il cosidetto "paesaggio delle stringhe": con 10500 modi possibili di compattare le dimensioni extra ovvero i modi per ridurre le dimensioni spaziali aggiuntive che sono previste dalla matematica della teoria ad una scala così piccola da risultare invisibili all'osservazione diretta.

Ogni configurazione genera un diverso "vuoto" con costanti fisiche proprie: masse di particelle, forze e costante cosmologica, e questo produce un "multiverso eterno" di "universi bolla".

In questo multiverso eterno la nostra realtà è solo una bolla stabile in un mare infinito di possibilità. Leonard Susskind e altri fisici propongono quello che chiamano il principio antropico: osserviamo cioè un universo regolato perfettamente per la vita (tecnicamente con espansione accelerata dall'energia oscura) poiché è solo in queste bolle che emergono degli osservatori come lo siamo noi (le altre bolle collassano subito o si espandono troppo velocemente con il risultato di essere senza stelle e quindi senza galassie).

Il multiverso risolve il problema che viene chiamato "fine-tuning cosmologico" con la conseguenza che tutte le costanti sono perfette e funzionano perfettamente, perfette perché il nostro "mondo" è la scelta statistica perfettamente funzionante in tutto, tra un numero elevatissimo di mondi sterili o imperfetti. Così l'inflazione eterna generando continuamente nuove bolle, rende il nostro universo anche parte di un processo dinamico, e le onde gravitazionali generate dalle collisioni tra le brane o "big rip" ci rivelano i multiversi vicini a noi.

L'importanza è chiaramente epocale: la teoria delle stringhe promette una "teoria del tutto", ridefinendo il cosmo come un "ensemble" multidimensionale. Ispira ricerche su materia/energia oscura (supersimmetrica) come LIGO in USA e Virgo a Pisa che con i loro enormi interferometri laser che rilevano gli echi gravitazionali, o come i telescopi come Euclid (ESA) per la materia oscura e JWST (NASA/ESA/CSA) per l'infrarosso.

Se questa teoria verrà verificata svelerà l'origine ultima della realtà, trasformando definitivamente la scienza, la filosofia e la cosmologia come la conosciamo adesso, ed aprendo la strada a tecnologie future ad oggi fantascientifiche come la manipolazione dimensionale.

La bellezza del perdono

Percorso tematico di appartenenza: Zen

Il maestro zen Ryōan camminava ogni mattina lungo il fiume, dove l’acqua portava via foglie e rami senza trattenere nulla. Un giorno un giovane monaco arrivò al tempio con il volto teso.

“Maestro,” disse, “non riesco a perdonare mio fratello. Mi ha umiliato davanti a tutti.”

Ryōan gli porse una ciotola piena d’acqua fino all’orlo. “Portala nel giardino, senza versarne una goccia.”

Il monaco avanzò piano, gli occhi fissi sulla superficie tremante. Ogni passo era una lotta: il ricordo dell’offesa riemergeva, e la mano si irrigidiva.

Quando tornò, il maestro gli chiese: “Hai visto i ciliegi?”

“No, maestro. Ho guardato solo la ciotola.”

Ryōan annuì. “Così fai con il torto. Lo stringi per non perderlo, e perdi il giardino.”

Poi prese la ciotola e la rovesciò nel fiume. L’acqua si mescolò all’acqua senza rumore.

“Perdonare,” disse, “non è dire che l’altro aveva ragione. È smettere di portare la ciotola. Quando la mano si apre, torni a vedere i ciliegi.”

Tutto è cominciato da quattro accordi

Percorso tematico di appartenenza: Musica

Post pubblicato su Racconti di Musica

Non ricordo il giorno esatto in cui ho capito che la musica non sarebbe stata solo un sottofondo. Ricordo però dove mi trovavo: ero in classe, in prima media, seduto di fianco a Luisella (lei era l’unica con il grembiule nero anche se eravamo alle medie e nessun altro lo portava). Era l’ora di musica, e Sandro, che sedeva nella fila appena dietro di me, aveva portato in classe una chitarra.

Fino a quel giorno con il nostro professore di musica “Tita Ferrante” avevamo solo cantato, e suonato il flauto dolce. Però per quella mattina aveva chiesto, a chi ne possedeva uno, di portare altri strumenti, e così Sandro ci fece sentire quello che aveva appena imparato.

All’epoca non sapevo nulla di armonia, di progressioni, di strutture. Sapevo solo che quella sequenza di suoni – quattro accordi messi in fila con ingenua semplicità – riusciva a fare qualcosa di strano: erano entrati in risonanza con una parte di me che era sicuramente in attesa… proprio di loro.

Anni dopo avrei scoperto che quei quattro accordi sono ovunque. Cambiano tempo, cambiano arrangiamento, cambiano faccia. Ma sotto restano gli stessi. È come incontrare persone diverse che però parlano la tua lingua madre: non devi fare sforzi per capire e ti senti immediatamente a casa.

Il mio primo strumento “vero” (non contando il flauto scolastico di plastica verde) è arrivato pochissimo dopo e senza cerimonie. Una chitarra usatissima passata da mia cugina, leggermente scordata, con corde che segnavano le dita. Le prime volte era come avventurarsi in un mondo sconosciuto. Ogni cambio di accordo era un piccolo salto nel vuoto. Eppure, quando riuscivo a chiudere il giro senza fermarmi, provavo una soddisfazione sproporzionata. Non stavo suonando bene. Stavo suonando “vero”.

C’è una cosa che la musica fa meglio di qualsiasi altro linguaggio: “conserva il tempo”. Non lo misura, non lo ordina. Lo conserva. Riascoltare una canzone significa riaprire una porta che pensavi chiusa o che non ricordavi più neanche che ci fosse. Torni a sentire gli odori e la luce di quell’ora precisa che l’avevi ascoltata la prima volta, ricordi persino i pensieri che avevi in testa. Tutto grazie a una manciata di note messe nel giusto ordine.

Col passare degli anni ho cambiato case, abitudini, persone. Ho perso dischi e cambiato le “tecnologie” di ascolto. Ma quei quattro accordi sono rimasti. Li ho ritrovati in macchina, di notte, con la strada che scorreva davanti a me e la sensazione netta di ritornare indietro nel tempo. Li ho sentiti durante feste un po’ troppo rumorose per me, e in casa, in mattine silenziose, quando l’unico suono era quello dell’acqua della tisana che bolliva.

Io penso che forse è per questo che continuiamo ad ascoltare canzoni simili per tutta la vita. Non per mancanza di fantasia, ma per riconoscimento. Come se ogni volta stessimo dicendo: “Sì, è questo. È qui che volevo tornare”.

Alla fine la musica non richiede né competenze né spiegazioni. Non pretende attenzione costante. Entra, si siede vicino a te, e resta lì con te. Anche quando tutto il resto cambia. Anche quando pensi di averla dimenticata. Bastano quattro accordi per ricordarti che certi posti non si perdono mai. Basta solo riascoltarli.